第二银河入侵扫出来的怎么办

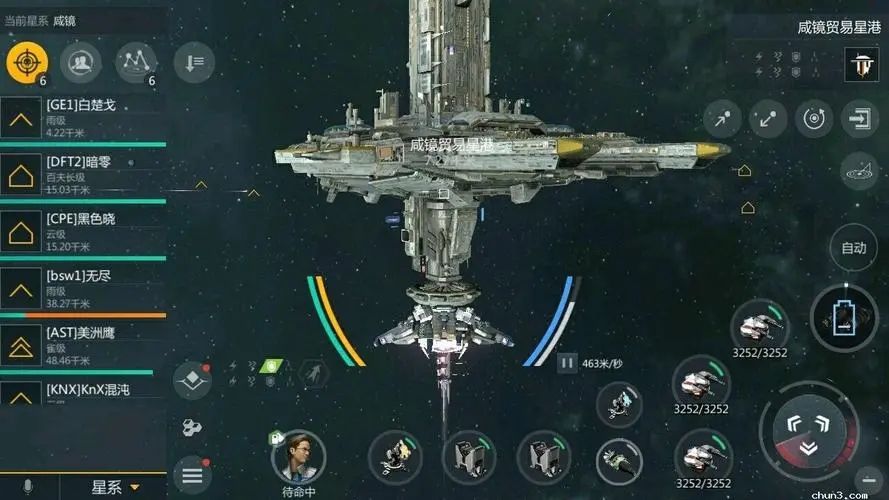

在第二银河中遭遇入侵扫描时,首要原则是保持冷静并快速评估当前所处区域的安全等级。高安区域(星图显示为绿色)和低安区域(黄色)的应对策略存在本质区别,高安区入侵会导致攻击者红名并触发警察追捕,而低安区则属于常规PVP行为。无论处于何种区域,被扫描到入侵信号的第一反应应是立即锁定总览界面第三列的可跃迁星体目标,启动跃迁引擎脱离当前场景。若因网络延迟或操作失误未能及时跃迁,需迅速关闭自动驾驶,手动选择远离入侵者的方向,同时激活标准推进器与灵活推进器组合加速撤离。

入侵行为的本质是高风险PVP对抗,不同颜色标识代表不同威胁等级。红色名称玩家具有明确敌对倾向且可能携带先手攻击记录;黄色名称属于中立单位但存在潜在攻击可能;蓝色名称通常为友好关系但不可完全信任;绿色组队成员虽属临时盟友仍需保持戒备。特别需要注意的是带有红色或黄色骷髅头标识的玩家,这类目标往往具有丰富低安区作战经验,遭遇时应优先选择返回空间站规避。军团驻地周边执行任务时,建议提前协调队友形成保护网,这样既能为撤离争取时间,也可能创造反杀机会。

设施入侵战作为特殊PVP形式,需遵循特定作战流程。攻击方需消耗军团联储币启动入侵,目标设施必须处于非回收状态。战斗分为干扰阶段、紧急保护阶段和决战阶段三重机制,干扰塔与设施本体的攻防转换构成战术核心。防守方在设施进入紧急保护阶段后获得短暂喘息期,利用这段时间重组防御体系至关重要。无论攻守双方,都需注意友方设施不可被入侵的设定,且军团联储币储备直接影响作战持续性。这种模式强调团队协同与资源管理,个人英雄主义在此类场景中往往适得其反。

长期防御策略应建立在装备配置与星图认知基础上。护卫舰可配备隐身装置配合推进器实现快速脱离,战列巡洋舰则适合搭载双联武器维持火力威慑。定向扫描器的合理使用能提前发现潜在威胁,不同类型的扫描装置针对引力场、电磁波和放射线信号的探测各有专精。星系人口活跃度直接影响信号扫描结果,高活跃区域可能出现信号遮蔽现象。掌握这些机制后,可通过预判入侵高发区域调整行动路线,将被动应对转化为主动规避。

任务进度可以重复获取,但舰船爆毁会导致永久性装备损失,这种成本差异构成风险评估的基础依据。装备掉落机制遵循绑定物品保护原则,未绑定装备会随机掉落,因此重要物资应提前做好锁定处理。呼叫支援存在响应延迟,在低安或00区域更推荐依赖预设逃脱方案而非等待救援。部分任务场景存在援护舰长准入限制,这种限制对攻守双方同时生效,了解具体规则能避免战术误判。

深层防御体系构建涉及量子监测网络升级与动态护盾技术。阿秒级精度的时空扰动监测能提前37.6小时预判入侵路径,超流体拓扑相变护盾的频率调制速度可达每秒10^18次振荡,这些尖端科技虽需投入大量研发资源,但能显著提升生存概率。跨星系指挥系统的量子神经网络优化可将响应延迟压缩至3.2光秒,配合中继智库实现自主协同防御。这些技术方案需要通过银河联防理事会标准化推广,形成统一的星系安全协议,从根本上改变被动应对入侵的现状。